Während der Betrieb der Mobilmodelle durch die Steuerung des über das Gleis zugeführten Fahrstromes erfolgt, werden zur Steuerung des Modellbahnbetriebes festinstallierte (stationäre) Modelle der Weichen und Signale benutzt. Zusätzlich kommt ein breites Konvolut von vom Anlagenmotiv bestimmten, steuerbaren Zubehörmodellen hinzu, deren Funktionen den Modellbahnbetrieb realistischer gestalten.

Am Anfang der Entwicklung der Modellbahn-Steuertechnik nach dem 2. Weltkrieg war die Fernsteuerung aller Modelle sehr primitiv und erforderte immer sehr viele Einzeltätigkeiten des Bedieners, die zusammen genommen oft schwer zu beherrschen waren.

Insbesondere für die automatische Auslösung von Steuerfunktionen waren schon damals Rückmeldungen, wie Weichenstellung und Gleisbesetzung, also Informationen von der Anlage erforderlich. Denn das Arbeitsprinzip der Automatiken besteht immer darin, mit dem Erreichen eines Betriebszustandes den nächsten Programmschritt auszulösen, soweit sie nicht vom Bediener getätigt werden.

Deshalb begann die Nachkriegsgeneration der Modellbahner schnell, Steuerschaltungen auf der Basis von Relais für ihre analogen Anlagen zu entwickeln. Viele von ihnen wurden faktisch zum Standard. In der Regel wurden Schaltkontakte eingesetzt, auch magnetisch betätigte Reed-Kontakte oder Lichtschranken. Nachteil dieser Relais gestützten Schaltungen war aber, dass alle aufwendig verdrahtet werden mussten, -was für „Elektrolaien“ schwierig war und immer noch ist-, und deren Übersichtlichkeit ohne strenge Einhaltung von Ordnungsregeln verloren ging.

Aber auch die gegenwärtig durch die Verwendung elektronischer Komponenten bestimmte Modellbahnsteuerung ist schwierig zu beherrschen. Als hauptsächlichen Grund dafür sehe ich eine noch nicht ausreichend durchdachte Systematisierung bei den Stationärmodellen. Während bei Mobilmodellen bedingt durch ihre Kompaktheit alle Komponenten immer zu einer Gesamtheit, einem Block zusammengeführt werden, sind die Komponenten der Stationärmodelle zumeist vom Anwender selbst zu konfigurieren.

Letztlich verlangen die beschriebenen Probleme nach vereinfachten Lösungen, die derzeit mit Hilfe moderner Techniken auch erreicht werden können. Eine davon ist die Konzentration aller für die Steuerung eines Funktionsmodells notwendigen Komponenten in einer Baueinheit, die andere die Nutzung drahtloser Übertragungstechniken. Beides verursacht zunächst einen höheren elektronischen Aufwand, aber am Ende wird die Handhabung, gekoppelt mit entsprechenden Computer-Programmen, entschieden vereinfacht.

Während Weichen für den Modellbahnbetrieb essenziell sind, vervollständigen Signale eigentlich nur den realistischen Eindruck des Betriebsablaufes. Notwendig für seine Steuerung sind sie nicht, da sie keinen direkten Einfluss (mehr) nehmen. Denn ihre Steuerdaten werden im heutigen digitalen Steuersystem direkt verarbeitet. Das durch Tastendruck oder andere Einwirkungen ausgelöste Steuersignal beeinflusst mit seiner Information direkt den Fahrstrom und stellt nebenbei auch das zugehörende Signal. Somit ist die Anzeige des wirklichen Signalbildes mehr vom technischen Aufwand abhängig als von der Vorbildtreue der dargestellten Signalbilder, beispielsweise statt mehrerer nur die zwei Signallampen rot und grün zu verwenden.

Im Rahmen der analogen Anlagentechnik hatten Formsignale einen Schaltkontakt (- bekannt als Blocksignal-), der bei Haltstellung die Fahrspannung abschaltete. Diese Funktion kann heute noch genutzt werden, ist aber im Rahmen digitaler Steuerungen nicht mehr sinnvoll. Auch ist diese Steuerungsart wegen der abrupten Start-/Stopp-Vorgänge auch nicht vorbildgemäß.

Da Stationärmodelle weitläufig über die Anlage verteilt sind, ihre Anzahl oft bedeutend ist und sie zentralgesteuert werden, kann ihre Steuerung nur durch Vereinfachung bei gleichzeitiger Konzentration der Funktionen effektiver gestaltet werden. Vereinfachung bedeutet Direktsteuerung mit Direktfunk und Vermeidung arbeitsaufwendiger Leitungssysteme. Das zu zeigen, ist Aufgabe des folgenden Textes.

Bei der Einführung und der Durchsetzung der modernen Mikroelektronik erkannte man, dass die Modellbahnsteuerung systematisch zu gestalten ist. Das bedeutet, dass alle Steuereinheiten (die Hardware) für die Steuerung der Funktionen einzelner Stationärmodelle zueinander passen müssen, durch Schnittstellen verbunden werden und miteinander kommunizieren (Daten austauschen) können. Erst dann sind Automatisierungen sinnvoll, was für Anwender bei komplexer werdenden Steuerungen einen wachsenden Aufwand bedeutet (PC-Technik), aber vorbildgetreueren Betrieb ermöglicht.

Die Steuereinheiten der Stationärmodelle mit steuerbaren Funktionen will ich, wie bereits an anderer Stelle eingeführt, im Folgenden als „Steuermodul“ (Kurzform: Modul) bezeichnen. Sie bestehen aus einem Komplex notwendiger elektrischer und mechanischer Bauelemente inklusive Decoder, deren Zusammenschaltung gegenwärtig immer noch erheblichen Arbeitsaufwand erfordert. Wird dagegen ein Hybrid-Decoder eingesetzt, dann kann das zugehörende Stationärmodell direkt gesteuert werden. Die Optimierung seines Betriebes zwingt zur Kombination aller Komponenten in einem Modul, um den Arbeits- und Schaltungsaufwand zu minimieren. Bei einem großen Teil der Module gelingt das bis auf die zweipolige Stromversorgungsleitung.

In meinem (Blog-)Artikel II wurde bereits beschrieben, welche Voraussetzungen für den Betrieb der Hybrid-Decoder erfüllt werden müssen. Ihre Anwendung in Steuermodulen führt so auch bei Stationärmodellen zu den gleichen Betriebseigenschaften entsprechend Artikel II. Das heißt, die Komponenten Stromversorgungs- und Leistungs-Einheit werden mit den Steuer- und Antriebskomponenten zu einer Einheit, dem Steuermodul vereint.

Und noch ein wichtiger Aspekt: Die Stromversorgung der Zubehörmodelle.

Bedingt durch die historische Entwicklung verursachen Zubehörmodelle hinsichtlich ihrer Stromversorgung unterschiedliche Anforderungen. Das betrifft sowohl die Stromart, Stromstärke sowie die Betriebsspannung. Eins aber ist für alle Modelle gleich, die 16 -18 Volt Zubehörspannung, eine sinusförmige Wechselspannung. Deren Wert ergibt sich aus dem für Spielzeuge zulässigen Maximalwert von 25 Volt (18 . Entsprechend diesem Wert sind die motorischen und magnetischen Antriebe, Leuchtmittel und anderen Verbraucher angepasst. Hinzu kommt die Richtungsabhängigkeit (vorwärts-rückwärts, rechts-links).

Da man in der Vergangenheit möglichst einfache Steuerschaltungen haben wollte, wurden Kunstschaltungen angewendet. Ein Beispiel dafür ist die Weichenmotor-Steuerung mit Sinus-Halbwellen. Hierbei wird mit Gleichrichtung erzeugten Halbwellen die Umkehrung der Drehrichtung erreicht. Da die Weichenantriebe auch heute verwendet werden, müssen elektronische Steuerungen entsprechend arbeiten.

Mit der Entwicklung der Halbleitertechnik gab es Fortschritte der Schaltungstechnik, aber auch zusätzliche Erschwernisse. Da viele elektronische Bauelemente mit niedrigen und stabilisierten Spannungen arbeiten, ist der direkte Gebrauch der AC-Zubehörspannung nicht mehr möglich. Das erfordert entweder ein weiteres Kleinspannungsnetz oder den Einsatz kleiner, mit der Zubehörspannung arbeitender Netzteile. Nur letztere Lösung ist sinnvoll, wobei aus dem AC-Zubehörspannungsnetz die 5 Volt Gleichspannung für den Betrieb elektronischer Bauelemente, Baugruppen und Module erzeugt wird. Diese Netzteile können mit wenigen Elementen in elektronische Baugruppen und Module integriert werden. Ein solches Netzteil ist auch bei Digitaldecodern integriert.

Auch bei der Steuerung mit elektronischen Mitteln muss man sich an die Eigenschaften der Halbleiter-Bauelemente anpassen. Da das mit einfachen Elementen oft schwierig ist, gibt es speziell entwickelte Schaltkreise (z. B. Motortreiber, Spannungsregler) her, die erhebliche Vereinfachungen der Schaltungen ermöglichen, aber mit Gleichstrom betrieben werden müssen.

Man braucht also Stromquellen, die den richtungsabhängigen Betrieb der jeweils verwendeten elektromechanischen Antriebe möglich machen.

Andere Quellen schalten LED (niedrige Betriebsspannung, kleiner Strom) oder Relais (verschiedene Betriebsspannungen). Daraus ergeben sich andere Bedingungen für die Stromquellen und davon abgeleitet für die Leistungselemente der Module.

Das Weichensteuermodul

Weichen sind Hauptelemente von Gleisanlagen, denn sie erlauben die Gestaltung vorbildgetreuer Fahrwege und Betriebsabläufe.

Weichen besitzen mehrere Funktionen, die im Komplex wirken. Gemeint ist nicht nur ihre mechanische Funktion des Verbindens bzw. Trennens von Gleisen, um Fahrwege zu beeinflussen. Für diese Funktion sind Stellantriebe erforderlich, die in der Regel stromgesteuert sind. Damit verbunden sind auch elektrische/elektronische Funktionselemente erforderlich. Zu letzteren gehören die Herzstück- und Weichenzungen-Stromversorgung, die die sichere Fahrt über die Weiche sichern, und die Rückmeldung der Weichenstellung. Beides sind Schaltfunktionen.

Die Stellantriebe (motorisch, magnetisch) der Weiche werden üblicherweise neben (überflur) oder unterhalb (unterflur) von ihr montiert.

Für Überflurantriebe werden häufig Doppelspulen-Magnetantriebe verwendet, weil sie eine flache Bauform haben und so relativ unauffällig neben der Weiche platziert werden können. Sie haben den Vorteil, dass sie sowohl mechanisch wie elektrisch recht einfach an der Weiche zu montieren sind (Snap in). Allerdings sind auf diese Weise hohe Ansprüche an Vorbildtreue nicht zu erreichen. Diese werden weitgehend von Unterflurantrieben erfüllt.

Ich persönlich halte die Überflur-Bauform der Weichenantriebe für nicht geeignet, die Ansprüche von Modellbahnern an Vorbildtreue zu erfüllen. Da ich aber kein „Nietenzähler“ bin, kann ich diese Weichen-Bauform als Mittel für vereinfachte Anlagengestaltung auf Platten akzeptieren.

Bei vielen Produkten wird der Weichenantrieb seitlich angeknüpft und mit der Stellschwelle verbunden. Diese mechanische Schnittstelle kann auch als elektrische Schnittstelle genutzt werden. Wodurch die elektrischen Verbindungen zum Herzstück und den Weichenzungen ohne zusätzlichen Aufwand hergestellt werden. Diese Technik sollte jedes Produkt besitzen, auch Unterflurprodukte.

Da die elektrischen Anschlüsse am Objekt enden, sind mehrere Verbindungsleitungen zu installieren, eine Arbeit, die vermieden werden soll. Zu erreichen ist das durch direkte Verbindung aller mechanischen und elektrischen Weichen-Elemente beim Zusammenstecken mit dem Weichenmodul. Auch festinstallierte Lösungen mit konfektionierten Kurzkabeln (Flachbandkabel) und Steckverbindungen können zweckmäßig sein. Es mag verwundern, dass ich immer wieder von Steckverbindern schreibe. Der Grund ist einfach und wird sicher von jedem verstanden, der Schraub-Klemmverbindungen unter einer Anlage liegend herstellen musste.

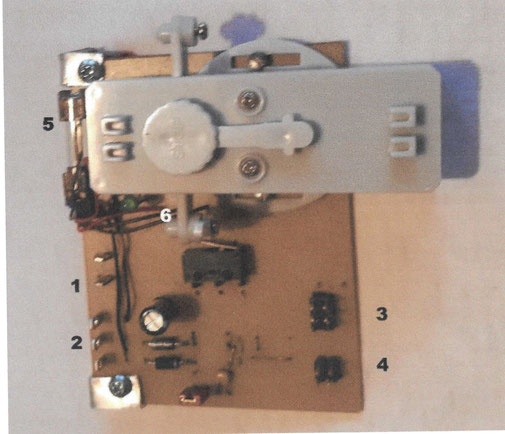

Bild 1 zeigt das Prinzipschaltbild einer einfachen Weiche. Nach meiner Vorstellung bilden Antrieb und Steuermodul eine Baueinheit, wobei eine Leiterkarte den Träger bildet. Neben dem Antrieb sind alle weiteren Funktionselemente einschließlich der Decoder Schnittstelle auf ihr angebracht.

Die Stromversorgung mit Sinus- oder Digital-AC erfolgt über einen weiteren Steckverbinder.

Ähnlich der Mobilmodell-Leiterplatte wird die Steuermodul-Leiterplatte mit dem Antrieb und den Stromversorgungs-, Leistungs- und Sensor-Schaltungen ausgestattet, letztere für Weichenstellungs-Rückmeldung. Ausgestattet mit einem Hybrid-Decoder, können auch für die Weiche wahlweise sowohl Funksteuerung wie bestehende Digitalsysteme angewendet werden. Alle notwendigen Baugruppen bzw. -Elemente können auf der Trägerplatine angeordnet werden. (siehe auch Bild 2)

Der über seine Schnittstelle betriebene Hybrid-Decoder kann neben der Meldung der Weichenstellung per Funk noch weitere Aufgaben übernehmen, wie Weichen- oder Sperrsignale steuern oder seine Anmeldung im Netz, Betriebsbereitschaft und Störungen melden. Auch sind Sensoren für die Prüfung der Weichenzungen-Kontaktgabe möglich.

Bild 1 Prinzipschaltung eines Weichenmoduls, hier mit Elektromotorantrieb mit direkten mechanischen und elektrischen Schnittstellen und Direktfunk-Steuerung mit Hybrid-Decoder.

(Der Einsatz von klassischen Digitaldecodern ist einrichtbar durch Überbrückung der externen Stromversorgungs- und Leistungsstufen mit Brückenstecker.)

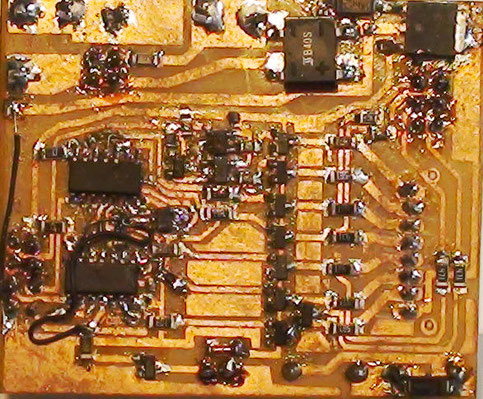

Bild 2a Weichenmodul (Anschauungsmuster) mit motorischem Weichenantrieb, Eigenbau für Analogsteuerung.

Bestückungsseite der Leiterplatte mit einigen elektronischen Standard-Bauelementen (-nicht vergleichbar mit den heutigen miniarisierten Bauelementen nach 25 Jahren-). Das Modul wird mit Montagewinkeln unter der Weiche montiert.

Legende Schnittstellen:

1 – Einspeisung Zubehörspannung, Flachstecker 2,8 mm

2 – Schnittstelle Herzstück, 2 x Außenschiene, Mitte 1 x Herzstück + Weichenzungen, Flachstecker 2,8 mm

3 – Schnittstelle Steuerpult, Flachbandkabel 6-polig

4 – Schnittstelle Master/Slave, Flachbandkabel 4-polig

5 – Feinsicherung

6 – Betriebskontrolle LED gelb, verdeckt

Für manuelle Prüf- und Kontrollzwecke ist eine weitere Schnittstelle vorgesehen (Pos. 3). Sie ist von mir für die Verwendung von sechspoligen Pfosten-Steckverbindern gestaltet worden. Dafür benutze ich folgende Pin-Belegung:

Pin 1 – GND; 2 – Binäre Steuerung Weiche1;

3 – Weichenstellung W1; 4 – Reserve o. Steuerung Weiche 2;

5 – Weichenstellung W2; 6 – Plus 5 Volt.

Die Verwendung von Flachbandkabel mit Pfostensteckern erspart das Verlegen von Einzelleitungen und das Verschrauben mit üblicherweise verwendeten Schraubklemmen. Flachbandkabel können mit aus der PC-Technik kommenden Pfostensteckern sehr einfach und betriebssicher montiert werden, weshalb ich sie gerne verwende.

Ursprünglich habe ich diese Schaltung etwa um die Jahrtausendwende für die Analogsteuerung der Weichen mit einem Gleisbild-Stellpult entwickelt und benutze sie bis heute. Das Format der Steuersignale ist das Bitformat mit 5 Volt-Pegel. Das ermöglicht auch den Einsatz von integrierten Schaltkreisen. Damit ist auch die Verwendung von Digitalsignalen vorbereitet worden.

Die Belegung der Pfostenstecker erlaubt die gemeinsame Steuerung von 2 Weichen einer Gleis-Verbindung, was eine Vereinfachung der Schaltung bedeutet, weil ein zweites Steuerkabel und bei einem der Gleisbildmodule der Weichenschalter entfallen können. Anderseits können auch 2 Weichen unabhängig gesteuert werden, wenn für den zweiten Weichenschalter die Reserveleitung (Pin 4) genutzt wird. Diese Schaltung ist günstig für die Steuerungen von Kreuzungs- und Drei-Wege-Weichen mit zwei Antrieben. Zwischen den beiden Weichenmodulen (Master, Slave) wird eine 4-polige Flachbandkabel-Verbindung hergestellt.

Zurück zum Weichenmodul. Einen Eindruck für die Gestaltung eines Weichenmoduls vermittelt Bild 2a. Es wurde von mir vor der Jahrtausendwende für Analogbetrieb und Unterflurmontage gefertigt, und stellt heute noch einen wichtigen Bestandteil der Weichensteuerung meiner Anlage dar. Die typischen Schaltungsbereiche und Schnittstellen sind im Bild markiert. Da damals Direktsteuerung noch nicht möglich war, fehlt hier noch die Decoder-Schnittstelle. Sie könnte nach Überarbeitung des Leiterbildes ohne Schwierigkeiten schaltungsmäßig integriert werden. Und die Betriebsspannung 5 Volt ist auch vorhanden, die Leistungselemente sowieso.

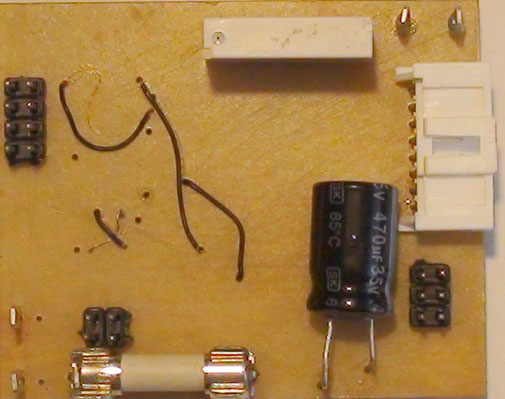

Bild 2b zeigt die Leiterseite meines Moduls. Einige Bauelemente in SMD-Technik (Oberflächenmontage) sind auf dieser Seite zu erkennen.

Bild 2b Weichenmodul Leiterseite mit einigen SMD-Bauelementen (Oberflächenmontage)

Bild 2b Weichenmodul Leiterseite mit einigen SMD-Bauelementen (Oberflächenmontage)

Noch ein paar Überlegungen zu den Bauarten der Weichenmodule. Im Idealfall sollten sie zu dem jeweiligen Weichenmodell passend als Komplett-Set geliefert werden und mit wenigen Handgriffen mit Snap-In-Technik mit ihm verbunden werden. So weit bin ich mit meinem Weichenmodul nach Bild 2 nicht gegangen, aber der Gedanke liegt in der gegenwärtigen Zeit der smarten Steuerungen selbstverständlich nahe. Der Bau- und Montagesatz sollte neben dem Weichenmodell und dem Weichenmodul alle notwendigen Verbindungselemente für den einfachen und flexiblen Einbau in die Anlage enthalten.

Je nach den Unterflur-Einbau-Bedingungen der Modellbahnanlage sind mehrere Einbau-Varianten des Weichen-Weichenmodul-Sets denkbar:

1. Ideal ist die Montage des Weichenmoduls direkt unter dem Weichenkörper (-mit oder ohne Modul-), wobei gleichzeitig die mechanischen und elektrischen Verbindungen hergestellt werden.

2. Wenn bestimmte Unterbauten der Anlage die Direktmontage behindern, kann das Weichenmodul abgesetzt montiert werden. Dann muss die mechanische Verbindung angepasst und die elektrische mit einem kurzen, zu den Schnittstellen passenden und vorgefertigten Kabel hergestellt werden. Diese Einbauvariante wird wahrscheinlich, -wie auch durch mich-, am häufigsten verwendet werden.

3. Für den Fall, dass es schwierige Einbaubedingungen gibt, kann der Weichenantrieb auch noch separat von der Weiche und dem Weichenmodul eingebaut werden. Für diesen Fall wird noch eine weitere Kabelverbindung für den Weichenantrieb benötigt. Die mechanische Verbindung Stellschwelle und Antrieb muss allerdings individuell hergestellt werden.

Wichtig ist, dass das Weichen-Set für die Fälle 2 und 3 die nötigen lösbaren Schnittstellen und die dazu passenden vorgefertigten Anschlusskabel enthält. Denkbar ist es auch, die beiden Kabelverbindungen (Antrieb und Herzstück) fest am Weichenantrieb und an der Weiche zu installieren und sie fertig mit den zum Modul passenden Steckverbindern auszustatten. Dann sind alle drei Einbauvarianten anwendbar.

Das wirft die Frage auf, ob der Weichenantrieb mit den fertig installierten Anschlusskabeln an/auf dem Weichenmodul wie in Bild 2 befestigt werden muss. Diese Einbauvariante 2 habe ich mehrheitlich bei meiner Anlage unter Einsatz zweier verschiedener Weichenantriebe verwendet.

Für die Einbauvariante 3 kann der Montagebereich des Antriebs an der Weichenmodul-Trägerplatte entfallen sowie ggf. notwendige Justagearbeiten. Letztere werden notwendig bei der Montage des Weichenantriebs unter der Weiche.

Das Signalsteuermodul

Die wichtigsten Eisenbahnsignale basieren auf optischen Zeichen. Davon gibt es zwei Arten: Formsignale und Lichtsignale. Erstere haben ebenfalls Lichtsignale für den Nachtbetrieb. Die folgenden Ausführungen beziehen sich nur auf Haupt- und Vorsignale.

Formsignale

Für Formsignale kann ich es mir einfach machen, denn bezogen auf die Weichenantriebe gleichen sich die Steuerfunktionen, obwohl die konstruktiven Anforderungen bei Formsignalen anders gelagert sind.

Wie bei Weichen gibt es Ein- und Doppelantriebe, die bei den Formsignalen aber zusammengefasst werden können, sowie Lichtsignal- und ggf. Sensorfunktionen (z. B. Vorbeifahrt an der Hauptsignalposition).

Wegen der Fragilität des Signals und der ohnehin das Signal belastenden Antriebe kann das Formsignalmodul nur neben dem Signalfuß montiert werden, wie bei Einbauvariante 3 der Weichenmodule (Antriebe am Signal, Signalmodul neben Signalfuß). Das verlangt eine fest am Signal montierte Kabelverbindung mit Steckverbinder.

Das Formsignalmodul habe ich vom Weichenmodul abgeleitet, indem ich den Montagebereich des Weichenantriebes fortgelassen habe. Allerdings muss man beachten, dass Formsignale mehrflügelig sein können, weshalb sie mindestens zwei Ausgänge für Signalantriebe besitzen müssen.

Selbstverständlich ist die Steuerschaltung und das Hybrid-Decoder-Programm dem Signal anzupassen. Da der Formsignalantrieb meistens ein Doppelspulen-Antrieb ist, ist die Belastbarkeit der Modulausgänge mit denen Weichenmodule vergleichbar.

Für die Konstruktion des Signalantriebes und des Formsignalmoduls sollte in angemessener Weise jede Möglichkeit der Miniaturisierung genutzt werden, z. B. bei Steckverbindern oder elektronischen Komponenten.

Lichtsignale

Die für die Modellbahn relevanten Lichthaupt- und Lichtvorsignale haben immer die gleiche Grundform „Signaltafel mit Leuchtmitteln und Mast mit Sockel“. Das ist ein erheblicher Vorteil für ihre Herstellung, denn es gibt keinen mechanischen Antrieb. Für Lichtsignalmodule wird also eine andere Lösung benötigt im Vergleich zu Formsignalmodulen. Jedoch sind die Unterschiede nur im Bereich der Leistungselemente, so dass bei richtiger Auswahl dieser Elemente die Steuerung beider Signaltypen mit einem Signalmodul-Typ möglich ist.

Annähernd vorbildgetreue Lichtsignale haben eine sehr grazile Form, deshalb musste man anfangs beim Einsatz von Glühlämpchen erhebliche Abweichungen der Vorbildtreue hinnehmen. Das änderte sich mit der Einführung der Lichtemitter-Dioden (LED). Dabei stechen ihre Leuchtkraft bei geringem Stromverbrauch und ihre geringen Abmessungen besonders hervor. Zur Erreichung geringer Dicke der Signaltafel sind Chip-LEDs besonders geeignet. Chip-LEDs werden direkt auf der Leiterplatte aufgebracht, was der Gestaltung der Signaltafel entgegenkommt.

Ein Problem allerdings machen die Zuleitungen. Ihre Anzahl wird von der Zahl der Signallampen bestimmt. Sie müssen durch den engen Signalmast geführt werden. Die Anzahl der Zuleitungen entspricht immer Zahl der Leuchtelemente + 1 (die Plusleitung). Bei einem Einfahrsignal mit 1 x grün, 2 x gelb, 1 x rot und Zs 1 (2 weiß in Reihenschaltung) braucht man also 6 Zuleitungen, die durch den Mast geführt werden müssen.

Hinzu kommt, dass jede LED einen Vorwiderstand benötigt. Diese bei dem geringen verfügbaren Platz auch noch auf der Signaltafel unterzubringen, bereitet Schwierigkeiten.

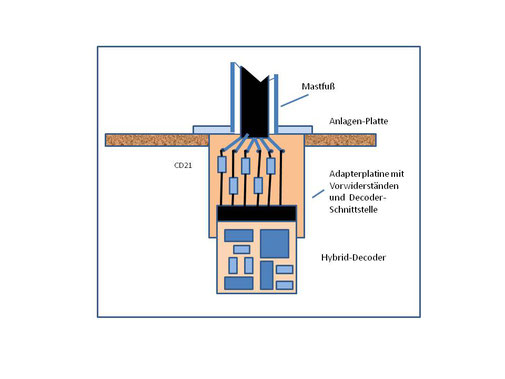

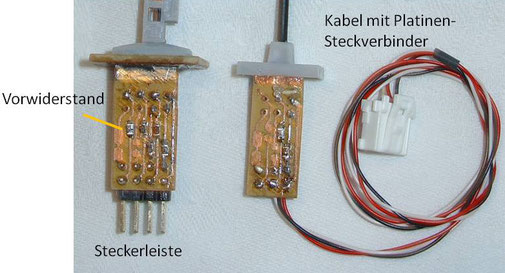

Einen Ausweg bietet eine an den Mastfuß angepasste Adapterplatine, auf der sich die LED-Vorwiderstände befinden (siehe Prinzipdarstellung Bild 3). An ihr ist ein kurzes Kabel angeschlossen, das die Verbindung zu Lichtsignalmodul herstellt. Dieses Kabel mit Schnittstellen-Element sollte einschließlich der Adapterplatine grundsätzlich am Lichtsignalmodell befestigt sein. So kann das Signal ohne komplizierten Arbeitsaufwand mit jeder Art der Steuerung verbunden werden. Die Nutzung aller Möglichkeiten der Miniaturisierung kann das ganze Steuermodul einschließlich des Hybrid-Decoders auf dem Adapter gestaltet werden (Bild 3).

Ausgehend vom Betrieb mit einem digitalen Steuersystem weise ich darauf hin, dass die Eisenbahnsignalmodelle für den Modellbahnbetrieb an sich nur Dekoration darstellen, denn sie greifen im Gegensatz zu den Blocksignalen der Analogtechnik nicht selbst in den Betriebsablauf ein. Ihre Einwirkung erfolgt dagegen virtuell im Steuersystem, das den Betriebsablauf entsprechend den Bahn-Betriebsvorschriften steuert. Im übertragenen Sinn sind die körperlich dargestellten Signale nur Statisten. So kann der Aufwand für sie bei Akzeptanz vereinfachter Signalbilder auch niedriger gehalten werden.

Ein Gesichtspunkt sollte noch beachtet werden. Die oft sehr weit über die Anlage verteilten Signale fordern im Sinne der Vereinfachung ihres Betriebes und ihrer Installation geradezu ihre Funksteuerung, obwohl die Digitalsteuerung mit einer Schaltungsvariante mit Digitaldecoder auch möglich ist. Sofern vorgesehen, kann auch hier über die Prüf- und Kontroll-Schnittstelle analog gesteuert werden.

Bild 3 Prinzipdarstellung des Anschlusssystems einesWLAN-betriebenen Lichtsignals

(In dieser Mini-Ausführung eines Lichtsignalmoduls mit seinem Signal fehlt nur noch ein kleines 5V-Netzteil, das auf der Rückseite der Platine mit SMD-Elementen mit der Zubehörspannung arbeiten könnte. Die für jede einzelne LED als Treiber wirkenden Transistoren sind hier nicht dargestellt und werden mit den Widerständen kombiniert.)

Bild 4 Links im Bild die Leiterseite, rechts die Bestückungsseite des Lichtsignalmoduls. Letztere enthält nur wenige Bauelemente und die Steckverbinder. Dagegen befinden sich die entscheidenden Bauelemente (alle in SMD-Version) auf der Leiterseite. Als Lichtsignalmodul gedacht, habe ich 7 LED-Vorwiderstände auf dem Modul platziert. Diese Schaltungsvariante habe ich aber verworfen, weil ich damit das Modul nur für die Verwendung als Lichtsignalsteuerung einsetzen kann. Denn das Modul kann in der Form ohne Vorwiderstände auch für andere Modellsteuerungen universell verwendet werden. Ich habe mich also für die Variante Signalfuß-Adapter entschieden (Bild 3, 5).

Bild 5 Signalfuß Anschlussvarianten mit und ohne LED-Vorwiderstände. Wie bereits erläutert, bevorzuge ich die Adapter-Variante, und zwar Adapter mit Verbindungskabel oder die Mini-Steuervariante nach Bild 3. Dafür wird nur ein Steckverbinder für die Modulseite des Kabels oder Leitungsbündels benötigt (im Bild rechts).

Übrige Zubehörmodelle

Fassen wir zunächst zusammen:

Bisher wurden Steuermodule für Weichen, Formsignale und Lichtsignale besprochen. Dabei stellten sich folgende Kombinationen heraus:

1. Weichenmodul mit Weichenantrieb und der Weiche lösbar mit Steckverbindern verbunden, ein Universalausgang für Stellantriebe, mehrere Ausgänge für Leuchtmittel, mehrere Eingänge für Sensoren.

2. Formsignalmodul mit (bis zu) zwei Formsignalantrieben und dem Formsignal lösbar mit Steckverbindern verbunden, zwei Universalausgänge für Stellantriebe, mehrere Ausgänge für Leuchtmittel.

3. Lichtsignalmodul,

zwei Ausführungen:

a) vom Signal abgesetzte Bauform (ähnlich Bild 4), lösbar mit Steckverbinder mit Lichtsignal verbunden, bis zu 8 Leuchtmittelausgänge inklusive Vorwiderstände.

b) Miniatur Adapter-Bauform einschließlich Hybrid-Decoder, direkt am Lichtsignalfuß unterflur montiert.

Der Vergleich der 3 Positionen zeigt, dass die Positionen 1 und 2 weitgehend übereinstimmen, wesentlich ist der 2. Universalausgang bei Position 2. Er wird für Formsignale mit zwei Funktionen gebraucht. Wenn nun das Weichenmodul (Pos. 1) einen 2. Ausgang erhalten würde, dann würde das bei Weichenverbindungen, Kreuz- und Drei-Wege-Weichen sowie bei 2 Einzelweichen erhebliche Vorteile bieten. Meine Wahl ist also die Kombination aus beiden Positionen zum Universalmodul für Stationärmodelle. Ein Montagebereich für Antriebe am Modul könnte als Produktvariante oder Standard vorgesehen werden.

Es sollte folgende Eigenschaften besitzen:

Steuermodul für Stationärmodelle mit Stellfunktionen, mit Steckverbindern verbunden mit dem Modell und dem Stellantrieb, zwei Universalausgänge für Stellantriebe, mehrere Ausgänge für Schaltfunktionen, mehrere Eingänge für Sensoren.

Mit den beschriebenen Eigenschaften kann das Steuermodul für Weichen- oder Formsignalsteuerung eingesetzt werden, sondern auch für verschiedene Stationärmodelle mit Stellfunktionen. Beispielsweise möchte ich Drehscheiben, Schranken, Kräne nennen. Und wenn die zwei Universalausgänge nicht reichen, können die Ausgänge mit Schaltfunktionen für Nebenfunktionen genutzt werden.

Anders ist es bei dem Steuermodul nach Pos. 3a. Dieses wird wie folgt definiert:

Steuermodul für Stationärmodelle mit Schaltfunktionen, mit Steckverbindern verbunden mit dem Modell und seinen Schaltobjekten, 8 Ausgänge für Schaltmittel (Relais, Leuchtmittel usw.), mehrere Eingänge für Sensoren.

Mit diesen Eigenschaften ist es zur Steuerung (Ein- und Ausschaltung) von Einzel- oder Gruppen-Objekten vorgesehen (Lichtsignale, diverse selbständige Funktionsmodelle, Anlagenbeleuchtung, Eigenbaumodelle usw.).

Das Steuermodul nach Pos. 3b ist eine Spezialausführung mit kleinen Abmessungen zur direkten Montage am Mastfuß von Lichtsignalen und wird wie folgt beschrieben:

Spezial-Steuermodul mit Schaltfunktionen und kleinen Abmessungen zur direkten Montage mit Steckverbindern am Lichtsignal-Mastfuß.

Es mag merkwürdig anmuten, wenn ich als Anhänger des Universellen ein Spezial-Bauteil befürworte, aber besondere Einsatzbedingungen und die Vielzahl der Lichtsignale veranlasst mich dazu. Dieses Steuermodul soll die Montage von über die Anlage verteilten Lichtsignalen entschieden vereinfachen und deren Betrieb sich bei Verwendung des Direktfunks mit Hybrid-Decodern sogar mit Akkumulatoren autark gestalten lässt.

Abschließend möchte ich bemerken, dass die Ergebnisse meiner Ausführungen Lösungsvorschläge sind, die ich aus Altersgründen selbst nicht mehr realisieren kann. Die ich aber für die Gestaltung eines universellen und nachhaltigen Modellbahn-Steuersystems für notwendig halte und damit ihre Realisierung in die Hände Anderer lege.